😫 突然の激痛!

「寝違え」をたかが寝違えと甘く見ないで!

根本原因から速攻解決へ。

ほりこし整骨院 院長の堀越です。

朝起きた瞬間、首に走る鋭い激痛…

それが「寝違え」です。

昨日までは何でもなかったのに、顔を横に向けられない、上を向けない、服を着替えるのも一苦労。たかが寝違えと思われがちですが、その痛みは日常生活のあらゆる動作を停止させるほど強烈です。

湿布を貼って様子を見る方も多いですが、寝違えは単に「寝相が悪かった」ことだけが原因ではありません。実は、日頃の疲労や姿勢の歪みで首や肩の関節が限界を迎えていたサインなのです。

この投稿では、寝違えの本当の怖さと、なぜ従来の治療では再発を繰り返すのか、そして当院のゆらし療法がどのように早期改善と再発予防を可能にするのかをお伝えします。

1⃣例えば、寝違えでこんな経験ありませんか?

寝違えが日常生活に与える具体的な支障です。

①🚗 車の運転が恐怖:

後方確認のために首を動かせず、車線変更やバックが極めて困難になる。

②🗣️ 人との会話が不自然:

痛くて首を動かせないため、体ごと相手の方を向く必要があり、会話がぎこちなくなる。

③💻 デスクワークが地獄:

パソコンの画面を見続けることができず、少しの動作で首に激痛が走り集中力が途切れる。

④👕 服の着替えに時間がかかる:

首をかしげる動作ができないため、シャツや上着の脱ぎ着に手助けが必要になる。

⑤💇♀️ 髪を洗うのが不可能:

下を向いたり、仰向けになったりする動作で痛みが走り、シャンプーが困難になる。

⑥📉 パフォーマンスの低下:

スポーツやトレーニングで首に力が入り、全身のバランスが崩れてしまう。

⑦🌙 夜間の痛みがつらい:

痛みが気になって寝返りが打てず、睡眠不足になり、さらに痛みが悪化する。

⑧🚫 洗濯物が干せない:

上を向く動作や手を上げる動作で首がロックされ、家事にも支障が出る。

⑨😭 精神的なイライラ:

痛みのせいで常に不快感が伴い、些細なことでイライラしたり、集中力が低下したりする。

➉🚨 別の場所が痛くなる:

首をかばうために背中や腰に無理な負担がかかり、新たな痛みが連鎖的に発生する。

2⃣寝違えとはどのような状態か?

寝違えの痛みは、主に首の周りの筋肉や、首の骨(頚椎)周辺の関節・靭帯に急性の炎症や捻挫が起きている状態です。

①筋肉・筋膜の炎症:

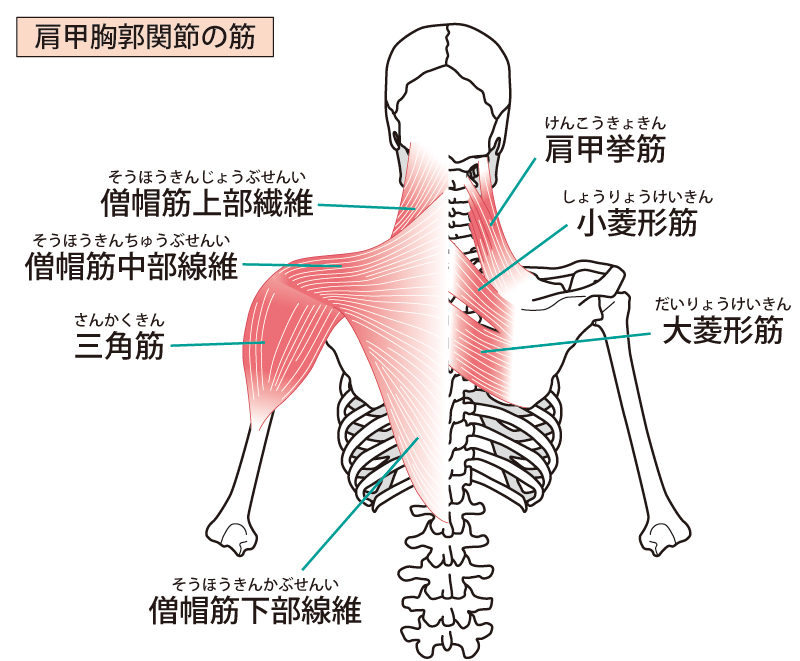

不自然な姿勢で寝たことで、首や肩甲骨の周りの筋肉(特に肩甲挙筋、僧帽筋など)が異常に引き伸ばされ、微細な損傷(肉離れに近い状態)と炎症が起きている。

②頚椎関節のロック:

頚椎(首の骨)の小さな関節(椎間関節)に無理な力が加わり、関節包や靭帯が損傷し、関節の動きがロックされている状態。これにより、頭を動かそうとすると激痛が走ります。

これは、日頃のストレートネックや猫背で首周りの筋肉が常に緊張し、すでに限界を迎えていたところに、寝相という最後の負荷が加わって起こる、一種の「急性腰痛(ギックリ首)」です。

3⃣ほっておくとどうなるのか?

「放っておけば治る」と我慢することは、より大きな不調につながる可能性があります。

①🔥 慢性的な肩こり・頭痛への移行:

急性期に適切な治療を受けないと、炎症が引いた後も筋肉の緊張や関節のロックが残り、慢性的な肩こりや頭痛の引き金となる。

②🚨 神経症状の悪化:

首の歪みが残ることで、手の痺れやめまいなど、より深刻な頚椎の神経症状を引き起こすリスクが高まる。

③⚖️ 全身の歪みの固定化:

痛みをかばう不自然な姿勢(傾いた姿勢)が日常の癖として定着し、骨盤や腰にまで歪みが波及する。

4⃣ほりこし整骨院でできること

ほりこし整骨院では、痛む部分に触れずに、寝違えの早期改善と再発予防を同時に目指します。

①✨ やさしい整体で「ロック」を優しく解除:

痛む首には直接触れず、背骨や骨盤の関節の連動性を整えるやさしい整体を行います。これにより、首への負担が軽減され、ロックされた関節が安全に解放に向かいます。

②🎯 痛みの「根本原因」をAIで特定:

寝違えを引き起こした「日頃の姿勢の歪み」(ストレートネックや巻き肩)をAI姿勢分析で数値化し、再発しないための体の使い方を明確にします。

③🔄 全身の「連動」を回復:

首の動きの悪さは、肩甲骨や胸郭の動きの硬さから来ています。ゆらし療法でこれらの連動性を回復させ、首だけに負担がかからない体へと導きます。

突然の激痛に悩む必要はありません。

痛みを繰り返さない体づくりで、

安心して朝を迎えられる生活を

取り戻しましょう!

そして、「痛い時だけ来る場所」ではなく、「怪我をしない体を作る場所」として、ほりこし整骨院をご活用ください。

痛みも体の使い方も含めて、「改善しない…、うまくいかない…」を「変わった!」に変えるために、まずはあなたの体の設計図を知ることから始めましょう。

西川口駅東口徒歩10分の当院で、痛みのない未来へ、一緒に最初の一歩を踏み出しませんか?