(シーバー病/踵骨骨端症)

🏃 走るたびに激痛!

お子様のかかとの痛み

(シーバー病)は

「成長痛」と諦めないで。

ほりこし整骨院 院長の堀越です。

スポーツを頑張るお子様が、ランニングやジャンプの後に

「かかとの後ろが痛い」

「地面に足をつくと響く」

と訴え、練習や試合を休まざるを得ない状況に、心を痛めていませんか?

このかかとの痛みは、多くの場合、「シーバー病(踵骨骨端症)」と診断されます。「成長痛だから仕方ない」「休んでいれば治る」と言われることも多いですが、それは痛みの根本原因が解決されていないからです。

シーバー病の真の原因は、かかとの骨が成長途中で未完成であるにもかかわらず、「体の使い方(フォームの歪み)」や「硬くなったふくらはぎの筋肉」によって過剰な引っ張り負荷がかかり続けていることです。

私たちは、単に痛みが引くのを待つのではなく、早期の競技復帰と再発予防を目指し、体の軸と負担のかけ方を根本から改善する治療を提供します。今日は、シーバー病が引き起こすリアルな苦痛と、痛みに悩まされない未来への道筋をお伝えします。

1⃣例えば、かかとの痛み(シーバー病)でこんなことありませんか?

シーバー病が成長期のお子様の生活や競技に与える具体的な制限や苦痛です。

①👟 スポーツで全力が発揮できない:

走る、跳ぶ、切り返すといった動作で激しい痛みが走り、練習や試合で力をセーブしてしまう。

②🚶♂️ 登下校や日常の歩行が辛い:

体育や部活だけでなく、学校への行き帰りさえも痛むため、足を引きずって歩くようになる。

③⚽ 大事な試合や練習を欠席:

長期間の休養を余儀なくされ、チームメイトに申し訳ない気持ちや、焦燥感に駆られる。

④😥 痛みを我慢して悪化:

練習を休むのが嫌で痛みを隠して続け、最終的に症状をさらに悪化させてしまう。

⑤🛌 夜間もかかとがうずく:

炎症が強いため、安静時や寝ているときでも痛みが続き、睡眠が妨げられる。

⑥🚫 好きな遊びができない:

友達との鬼ごっこや外遊びなど、走ったり跳んだりする日常の楽しみを制限される。

⑦😢 成長痛だと軽く見られる: 痛みの辛さを訴えても、「成長痛だから仕方ない」と周囲に理解してもらえないと感じる。

⑧📉 運動能力が伸び悩む:

痛みをかばうフォームが定着し、本来持っているはずの運動能力が伸びずに終わってしまう。

⑨🩹 常に湿布やサポーター:

毎日かかとに湿布やテーピングを施す必要があり、面倒で憂鬱な気持ちになる。

➉💥 別の怪我を誘発する:

かかとをかばうことで、膝や股関節に過剰な負担がかかり、シンスプリントやオスグッドなどの別の障害を引き起こす。

2⃣かかとの痛み(シーバー病/踵骨骨端症)とはどのような状態か?

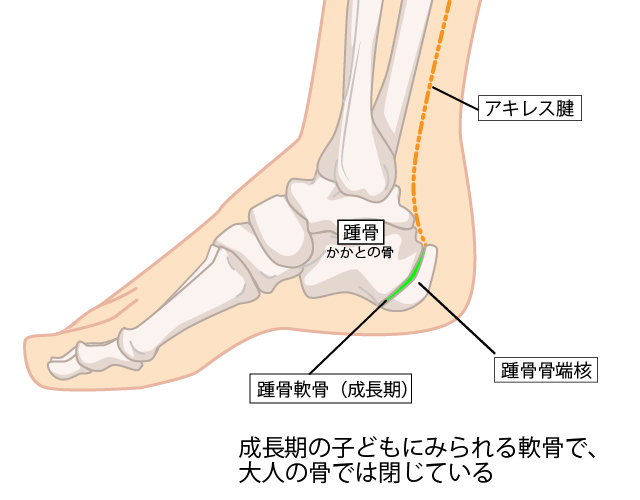

シーバー病は、主に小学校高学年から中学生にかけての成長期に見られる、かかとの骨の成長軟骨板に炎症が起きる障害です。

①発生部位:

かかとの骨(踵骨)の後方にある、アキレス腱が付着している部分。この部位は、骨が成長するために軟骨でできている「成長軟骨板(骨端核)」があり、大人に比べて強度が低い。

②痛みのメカニズム:

⑴過度な運動:

ランニング、ジャンプ、ダッシュなどにより、アキレス腱や足底筋膜が繰り返し引っ張られる。

⑵引っ張りストレスの集中:

成長軟骨板の強度が弱い状態で、引っ張る力が集中することで、微細な損傷と炎症が生じる。

⑶真の根本原因:

単なる「使いすぎ」ではなく、足首の不安定性、O脚・X脚、そして体幹の筋力不足による「間違った着地フォーム」が、かかとに異常な衝撃と引っ張り負荷を与え続けていることが原因です。

3⃣ ほっておくとどうなるのか?

シーバー病を「成長痛」と放置し、根本的な原因にアプローチしないと、痛みが長引き、競技生命や将来の体にまで影響が及びます。

①😭 痛みの長期化と慢性化:

炎症が収まらないまま運動を再開し、痛みが長期間(数年)にわたって続き、競技の継続が困難になる。

②💔 競技キャリアの断念:

痛みが原因でチームの主力から外れ、最終的に好きなスポーツを諦めざるを得なくなる。

③📉 フォームの歪みの固定:

痛みをかばう不自然な歩き方や走り方が体に定着し、パフォーマンスが永続的に低下する。

④🚨 疲労骨折のリスク:

かかとの骨に負荷が集中し続けることで、疲労骨折へと進行するリスクが高まる。

⑤🤕 他の成長期障害の併発:

痛む足首をかばうことで、膝のオスグッド病やスネのシンスプリントを次々に発症する。

⑥💪 筋力・体幹の発達遅延:

痛みで満足に練習や運動ができず、体幹や下肢の筋力が、同世代と比べて発達しない。

⑦😥 精神的なストレス:

長期にわたる痛みや休養で、焦りや不安が募り、精神的な健康にも悪影響が出る。

⑧💥 大人になってからの足の不調:

成長期に負った歪みが残り、大人になってからの足底筋膜炎や慢性的な膝痛の原因となる。

⑨🚫 日常生活への制限:

長く歩けない、走れないといった機能制限が続き、日常生活の質が低下したまま成長期を終える。

➉👣 扁平足などの足裏の変形:

足のアーチが不安定なまま負荷がかかることで、扁平足などの足裏の構造的な問題を引き起こす。

4⃣ほりこし整骨院でできること

ほりこし整骨院は、シーバー病の「痛み」と「負担を強いる体の使い方」の両方を解決し、早期の競技復帰と再発予防を両立させます。

①✨ ゆらし療法で「緊張と歪み」を解放:

バキバキしない優しい「ゆらし療法」で、硬く緊張したふくらはぎ、足底筋膜を緩めます。さらに、骨盤や股関節の歪みを整え、着地の衝撃がかかとに集中しない体の軸を回復させます。

②🩹 早期鎮静と機能回復:

炎症部位の負担を軽減しつつ、足首と足のアーチの機能を高めるアプローチを実施。単に安静にするだけでなく、早期の回復を促します。

③🏃♂️ 再発しないフォーム指導:

正しい体の軸と連動性に基づいた負担の少ないランニングフォームや着地の仕方を指導。体幹のインナーマッスルを強化し、痛みに強い体を作り上げます。

そして、「痛い時だけ来る場所」ではなく、「怪我をしない体を作る場所」として、ほりこし整骨院をご活用ください。

痛みも体の使い方も含めて、「改善しない…、うまくいかない…」を「変わった!」に変えるために、まずはあなたの体の設計図を知ることから始めましょう。

西川口駅東口徒歩10分の当院で、痛みのない未来へ、一緒に最初の一歩を踏み出しませんか?

「成長痛」と諦めず、今すぐ根本的な治療を始めましょう。

痛みなく、笑顔でグラウンドを駆け回る未来をお約束します。